01 11 月 大內藝術節的「放空現實」

Should We Play? 大內藝術節的「放空現實」

曾鈺涓

Play是玩,是遊戲,是啟動

Should we Play?是一個提問。

颱風來時,大人擔心風雨造成的災害,小朋友卻能在漆黑中,隨著蠟燭的光,「玩」起影子遊戲,想像暗暝中的怪獸與故事。「玩」是每個人成長中曾有的快樂體驗,卻漸漸失去的能力。

「玩」什麼?也在時代更迭、科技進步中變化。從七巧板、跳房子、溜滑梯等,到今日的數位遊戲、虛擬實境與網路影音社群等。數位時代的play鍵,帶領眾人進入幻境,以語音/按鍵啟動的選項,如同阿里巴巴的芝麻開門,充滿魔性。然而,「玩」仍被視為玩物喪志的行為,我們沈溺於數位載具所帶來的歡愉,存在於真實與虛擬的混雜生活,也在玩樂與工作的共存情境中,尋找慰藉。波茲曼在《童年的消逝》(1985)認為電視把生活的每個方面都變成了娛樂的形式,使得智力單一化。特克則在《在一起孤獨》(2011)提出線上線下的混合生活,使得人人更加孤獨。0

我們應該玩嗎?

精神分析醫師溫尼考特在《遊戲與現實》(1971)一書中分析兒童的心理與成長,認為在玩遊戲時,小孩或成人才有創造力,也才能展現出整個人格;並且只有在有創造力的情況下,個人才能發現自我,此創造力會讓人覺得「人生值得活下去」。雖然溫尼考特所研究的「玩遊戲」,是討論母親與嬰兒之間的關係,以及傳統遊戲場域中的行動。但是,他提出在遊戲中所產生的「潛在空間」,正是每個忙碌於生活的個體,所需要的介於外在現實與內在現實之間的遊樂場。誠如席勒於《美育書簡》(1794)所言「正是遊戲、而且只有遊戲可以使人完整、使人能發揮其雙重天性」,遊戲正是指一種達到精神自由的方法。

在現實情境中,每個人被迫把自已變成社會機器中的小零件,擔負符合社會認同與階層身份的個體之責任,透過遊戲的行為與狀態,得到精神自由,才有可能讓我們面對外在現實又無法逃離的困境時,獲得喘息與呼緩,解放讓心自由,獲得情感愉悅,同時也能擁有更具創造力的生活態度。

或許,該反問「為什麼不應該玩?」

展覽將以四個子題,子題一「過渡幻境」:重返遊戲記憶,以繽紛的想像世界喚醒曾有的潛在空間,呼應混雜的現實情境中之空虛感。子題二「記憶客體」:尋回潛在空間中的過渡客體,它是創造記憶,遊戲所依賴的主角,卻在時間的更迭中被遺忘,成為漂流的記憶。子題三「放空現實」:思考個體面對現實情境中的責任,如何在生活中,調適與放空自己的情緒,尋回玩的想像與保存記憶。子題四「閃動瞬間」:以光影與機械結構的閃動與聲響,重拾兒時記憶並呼應數位時代的科技造景。

大觀藝術空間此次聚焦於「放空現實」的議題呈現。成長之後,每個人漸漸建立起自己的人生,但是在成長過程中,「玩」成為忙碌生活中最後被思考的事情,愛做夢的生活,成為年輕時候的記憶,「接受現實」成為最常聽到的勸慰之語。「接受現實」的任務,永遠沒有完成的一天。然而,何為現實?是我們透過感官得到的知覺印象,還是佛洛伊德認為的無意識為真正的精神現實?

Should We Play? 討論「玩」的記憶,希冀能重啟「玩」的期待與想像,子題「放空現實」思考個體面對現實情境中的責任,如何調適與放空自己的情緒,尋回玩的想像,將生活的日常與責任變成「玩」的策略,在有意識的過程中,無意識的連結內在現實與外在現實,並將知覺印象轉化為一種精神自療的機制。

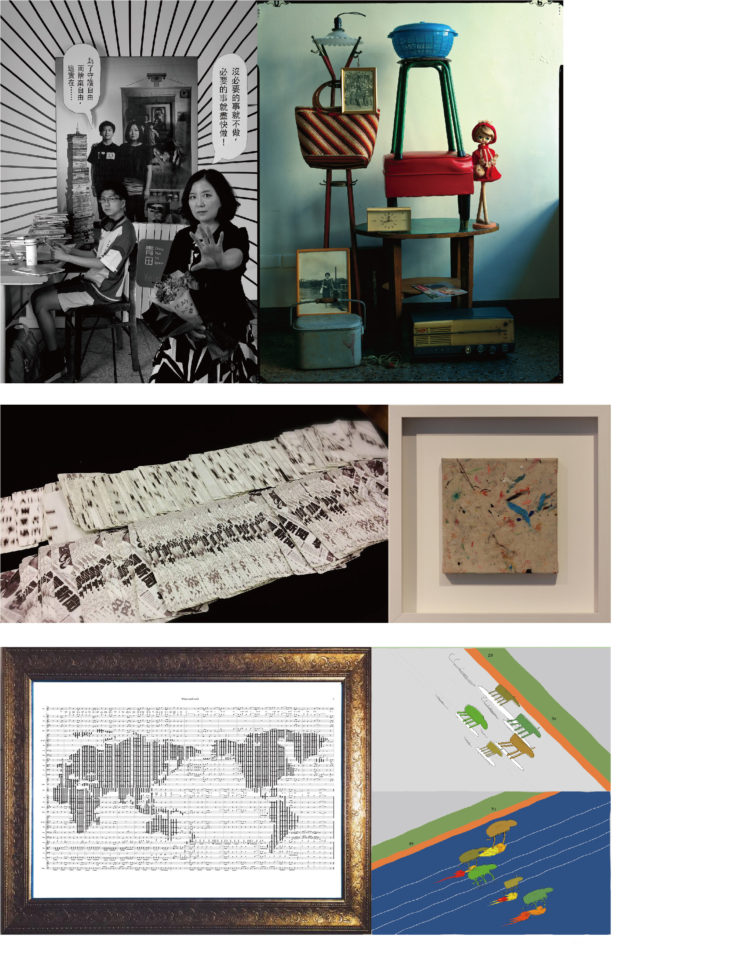

汪曉青透過遊戲共創的手法,邀請小孩一起討論,完成《母親如同創造者》作品中的物件選擇與配置。許惠晴則在維持教室秩序、創作自由與美術教育中,以遊戲方式邀請學生一起完成《抽象繪畫創作》、《美B了》、《我不是外星人一號》。二位藝術家以開放共創,有意識地轉換責任成為創作策略。蔡佳礽《皮皮大冒險》則回應職場生活裡的單調無趣,以程式即時運算的動畫影像,呈現童年魔法消失的焦慮症。在顧世勇《時空封包》中,物的斑駁痕跡,顯現出物所呈現自外於我們目前所處時代的「自足性」時間,喃喃自語之間,傳遞出無確認訊息的存在意識,或許正是每個個體在世界之中的單調無趣與荒謬循環。面對現實情境中的徬徨,則在專職塔羅牌算命師黃文琳的《命運交織的Live》與觀者互動抽取卡牌與解析中,呈現集體意識與個人命運的關聯性。或許我們應該一起哼唱郭佩奇《小小世界》,在與世界地圖融合變異的曲目中,重新回到兒時的遊樂園,重啟「玩」的單純快樂。

Should we Play?討論「玩」的記憶,希冀能重啟「玩」的期待與想像。