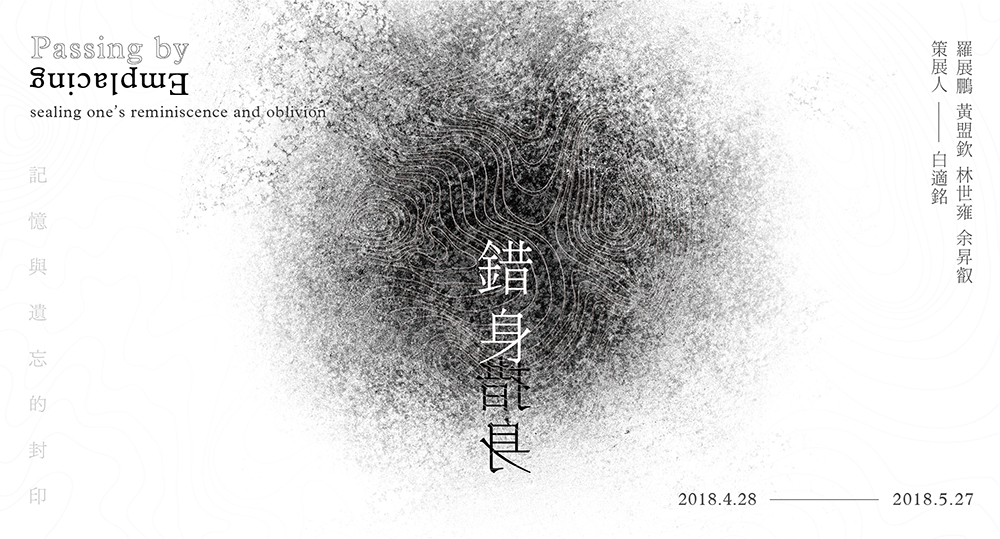

28 4 月 錯/措身—記憶與遺忘的封印

錯/措身—記憶與遺忘的封印

白適銘(國立台灣師範大學美術系 教授)

何謂人生的問題,儘管每個人的版本有所不同,然而,例如愛情、人與外物的邂逅或生命的起始與消逝等等,似乎存在著一種既無法言說又難以否認的已知與必然。人類為何而生、為何而活、最終走向何方等生命課題,做為一種已知與必然,從因果論的角度來說,可否因之推演出其前因?就像醫學根據病歷解剖病因一般,釐清病兆之所在、病症軌跡與因由?換句話說,生命現象的發端、延展與走向終點,是否具備一種邏輯性,得以經由科學分析而被加以證明?

電影「愛的萬物論」,描繪甫過世的英國物理學家史蒂芬‧霍金(Stephen Hawking)前半生的羅曼史,可謂對這位影響人類命運深遠科學家私生活的一種傳記式盤點,記憶成為最主要的已知來源;同時,指出科學無法全然掌控愛情、離異及人性卑微的既有困境,選擇遺忘、放下,成為獲得解脫的必然。這位相信宇宙存在一種得以解釋萬物終極理論的科學家,或許無法超脫所有形式的命運束縛,包含自身肉體的痛楚與智能極限,卻仍堅信「如果有一個算式可以解釋萬物,你不覺得很美嗎?」的道理,意指科學真理的獲知,最終仍來自人性的反映。

然而,包括愛情、邂逅與生之始終的數學算式,又會是什麼?因為戰爭、旅行、生育繁衍或社會行為所產生的聚合與離散,是否具備可演繹的邏輯規律?不論上述問題最終得否被破解,或許我們透過情感而願意相信,生命現象的出現與歸結,例如聚合與離散的關係,始終是一種看似矛盾卻無法分割的鐵律。

擁有與放手、信仰與背離、記憶與遺忘等等亦然,人類僅能透過理性的思辨或感性的選擇,決定其間關係的存與續。一如傅柯(Michel Foucault)所謂:「科學的理性、生命科學的特性,都不能影響我思(cogito)的奠基角色」(Dits et écritsII, 2001),認為縱使身體、性慾、死亡、感知等的世界得以被引入分析的領域,「我思」卻仍具有主宰的地位,存在的意義雖始自思辨,卻終於抉擇。

雖然,擁有與放手、信仰與背離、記憶與遺忘同為生活常態或生命經驗,卻同時反映一種身體性的關係或位置,實形異而質同。亦即,記憶代表擁有與信仰,遺忘則為放手與背離,取捨完全來自於「我思」,亦即自我的思辨與抉擇。如果記憶是一種思辨性的遺忘,遺忘則是一種選擇性的記憶。在所有生命形式、生活模態及生存關係中,有太多不可承受之重,必須藉由遺忘找到身體的自由與出口,這就是「錯身」;同時,亦有太多難以揮卻之輕,必須藉由記憶尋求靈性的依託與安置,這就是「措身」。錯身與措身實為一體兩面,同為上述聚散二元論框架之下所產生的身體再現與身體經驗,前者意味著動態的人際關係,後者則代表靜態的個人位置。

羅展鵬擅長透過近乎在場者之實證經驗,建立與被描繪者之間的同屬關係,營造一種獨白、默語式的場景特質,連結潛在於觀看、被觀看與扮演觀看之間的三角關係。此種關係,反映人(包含作者)與外部世界(描繪對象、觀者)既有的離合狀態,三者相互束縛又彼此獨立。觀看主體(三者中的任何一方)位置的單一改變,意味著權力關係的重新佈署,故而畫中人物眼光的直視或逃避、身體的面對或傾側、姿勢的俯與仰、表情的隱與顯、觀看與被觀看的並置或反動,不斷突破既有的觀看倫理與人我秩序,反映作者對於三者權力關係的思辨與抉擇,並在視覺平反的機制中突顯從錯身到措身的演進歷程。

黃盟欽經常將優游於虛擬影像世界的自我或他者,以一種宛若解剖式的身體性,展示包含頭、臉、手、背等的切片狀態,反襯主體存在不可預期與難以測量的乖離現象。在此種邏輯中,人與外部形成一種無法依循常規或法則而被加以界定的暫時性關係,彼此獲得解放,視覺或聽覺的位移、穿越成為理解他者的機具,存在可能是被動與等待回應的。同時,影像的穿梭與定格,象徵此種人際之間既浮動又糾纏的血肉關係,多重文本之間的互文連結,織造出繁花似錦般的身體迷宮,無人得以逃出其中。於此,命運彷若可持續播放、轉載的身體景觀,不斷在記憶與遺忘的輪迴中,完成微宇宙的自主運行。

林世雍習慣保留肢體卻隱藏面部特徵的創作手法,錯置觀者對被觀看者的主觀投射,藉以建構一種反意識形態性、去標誌化的視覺邏輯。或者說,將人物的表情、面容等同於人格、個性,減低吾人對外貌(以臉部為主)過度依賴所造成的危險,以一種近乎詼諧、寓言或超現實般的視覺隱喻直指人心,連結陌生的此處與彼端。香蕉可以是物種學上的名詞、集體記憶之象徵,亦可能是作者成長中刻意「遺忘」的情節。遺忘,故而可能以模糊難辨的交錯形貌,重新搬演僅存記憶的多重文本;記憶,因此成為被封印的紀念物,在遺忘與尚未遺忘之間,檢存著自我與他者、個人與族裔身體經驗交換的片段。

余昇叡細膩而不斷往復的筆耕手作,譜寫出游移於光線與陰影交錯中的個人生命傳記。發光,指的是能量的發散、傳遞等物理性再現,亦可能是維持其可視、可記憶之狀態的選擇性手段,更貼近於作者回應外在世界的一種話語形式。因之,光與影之間看似矛盾卻難以劃分的錯雜關係,同時象徵作者對既存及逝去二者的身體性依戀。生與死、得與失為生命常態,自我與他者(親人、友儕)在無形的能量交換與意識連結中,建立更為明確可辨的所屬關係。然而世事瞬息萬變,失去的總比捕獲的多,個人成長的過程,只能說是一部在明與暗、真實與想像、記憶與遺忘之間,不斷來往穿梭、修補彼此的歷史。