錯位古今—香港新水墨:陳瑞瑩、黃綺琪、鄭丹珊

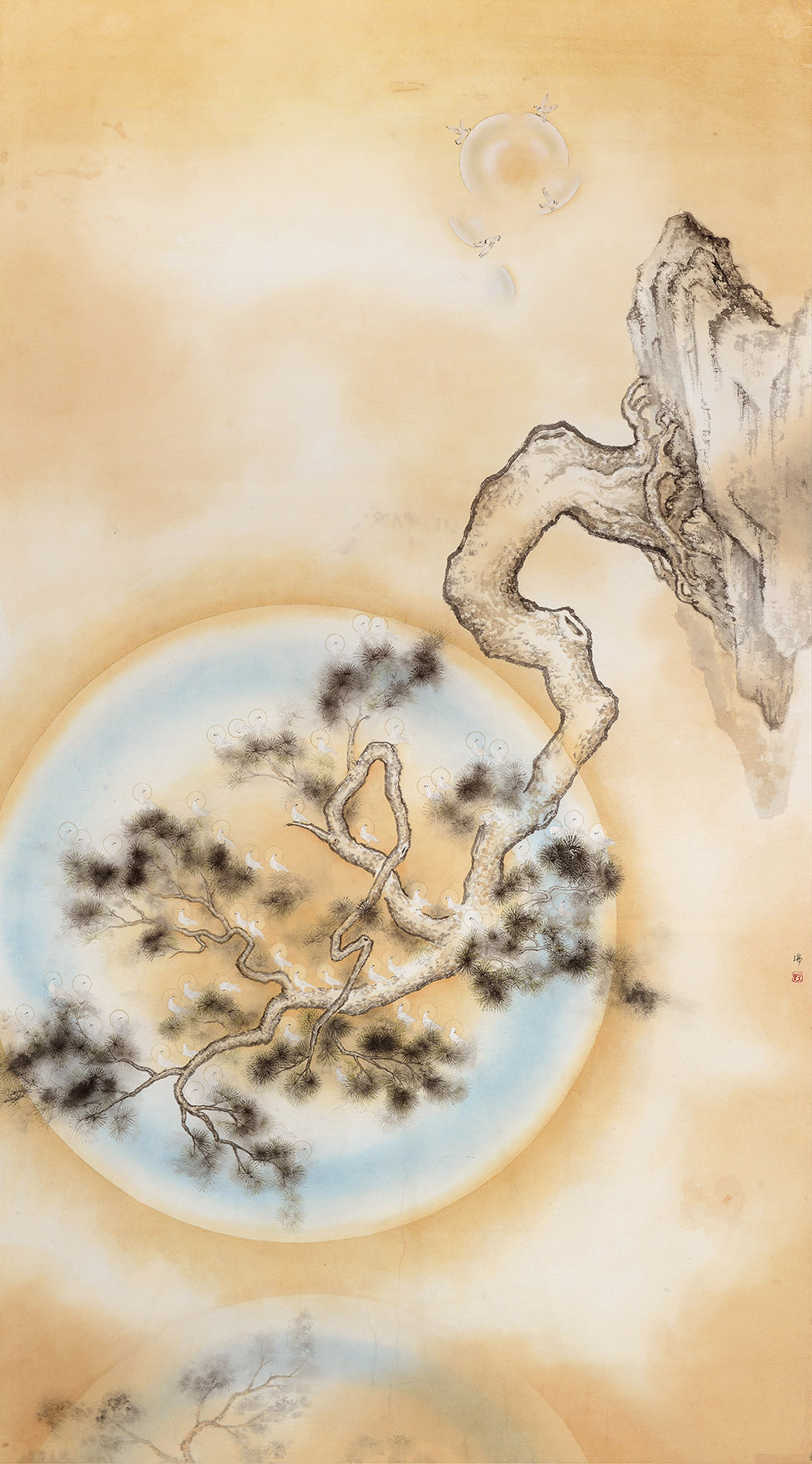

錯位古今—香港新水墨女畫家的心靈穿越劇 李思賢(東海大學美術系所副教授) 傳統因子的掌握 水墨畫是中國傳統特有的藝術表現之一,無論是從人物、到花鳥翎毛、走獸,乃至於後集大成的山水畫,這些不同視覺現象和題材的水墨畫科,在千餘年的遞演過程之後,到了今日都已逐一演化成為了一種文化符號。一如藝術表現在圖像構成和媒材質地二者之間來回兜轉而形成藝術內容般,從國畫而水墨的文化標記,除了氤氳的水墨趣味、行雲流水的墨書筆線之外,能夠突顯一個民族文化特徵的部分,就是傳統國畫中的這些仕女、工筆花鳥和山水了。而這些文化符號的沿用、並置與挪移,恰恰成了當代水墨表達中最為積極而有效的辦法。以此觀點檢閱當今的水墨藝術生成,有其相對準確性和客觀性,台灣、大陸乃至於香港的水墨,無一不脫此範疇。 在過去半世紀的台灣水墨發展史中,所接續的文化內容多半講究筆墨為主;換言之,台灣現代水墨畫的視覺嬗變是在不多變傳統媒材和筆墨技法的前提下,進行台灣人文風土的描繪,因而在視覺表象上似乎有極大的新意。而在香港的水墨發展中,我們卻看到了另外一種相對於台灣的不同水墨景況,那便是從傳統古典符號中派生出來的一種錯置時空的水墨文化符號的借用與融合。同樣進行水墨現代性處理,在「抓住傳統」這個至關重要的問題上,台灣與香港:一個捏住媒材和技法、一個重組造形與符號。在過去各自獨立的水墨畫發展歷史下,台灣較多地把握了水墨媒材上的筆墨趣味,而香港則更多運用了視覺造形上的文化符號。兩相比對,趣味橫生,台北大觀藝術空間於今年盛暑的《錯位古今》香港新水墨展,便為一絕佳觀察對象。 古今乾坤的挪移 繼去年(2017)所推出的《新古典—當代港式水墨》之後,此次大觀藝術空間再次推出香港新水墨展覽,以陳瑞瑩、黃綺琪和鄭丹珊三位年輕的女性藝術家為主打。三位女藝術家的作品兼具新意和趣味,有從傳統衍生而來的水墨、彩墨的交融,也有並置於平日生活情境裡宛如神話般的奇想,更有結合不同裝裱方式所開展、依稀掩映的水墨呈現,氣象新穎、韻味十足。然無論何者,我們卻不難從她們的作品中發現,三位香港新世代水墨畫家的作品中有一種共通的特質,就是在基本以工筆設色的方式為基調的前提下,顯露了纖細的女性藝術質地;除此之外,也能從她們的作品中,發現她們高度挪用了古典視覺符號來構成作品畫面。古典魅惑的虛擬情境融合、文化符號的生活現場錯置,猶如上演著貫串古今時空的當代心靈穿越劇,鋪陳細膩、令人遐思。 三位畫家中,陳瑞瑩作品樣貌紛呈,除繪畫作品帶有濃濃懷舊情調之外,她還特別開發了不同的裝裱方式。有趣的是,這種因平面而立體、既開亦闔、半虛半實的掩映,形成了全然不同的敘事方法。陳瑞瑩欲言又止、糾纏於古典與現代之間的扭捏,構築了特殊的風景情調。另一位畫家黃綺琪從花卉與人物入手,古典的牡丹符號和那結合了嬰戲圖、皮影戲與小木偶的孩兒的超時空錯置,形成一種不知所以的年輕世代的遐想。儘管小太空人、棒棒糖、羽毛、怪馬等細碎小物充斥在畫面中,但在繽紛的視覺下,卻帶有一絲絲虛無的感傷。 至於鄭丹珊,她是三位之中唯一全以工筆創作的藝術家,手法乾淨俐落、畫面氣質優雅。她用傳統山水畫中山石、樹木結合現實生活的場景,將所有圖繪的內容物全都塞到畫面正中間集中起來,窩居的壅塞感表露無遺。誠如鄭丹珊自己所言,她說這一系列的作品「與其說是一種創作,倒不如說是藝術家記錄在香港社會生存的足跡。只要心中有山水,山水也能隨心流轉,絕處逢生。」這三位藝術家儘管年輕,然而她們的作品中,卻都在無形中對香港特殊的歷史紋理、生活處境、地理條件和文化狀態,作出了深刻的表露,特別在傳統文化符號的沿襲上,是個十分值得關注的要點。 母體文化的依存 本文副標以「穿越劇」命題,何以為穿越?主要在陳瑞瑩、黃綺琪、鄭丹珊三位藝術家錯置了傳統山水、花鳥的文化符號,和她們現今生活景象交互搭配、相互穿插,呈現了一種令人莞爾的時空錯位感。而這恰恰反映了香港位處中華文化範疇區,在長期受到港英統治之後和母體文化若即若離的心靈反饋,而這種帶有心靈補償的現象與心理,則普遍地出現在香港的新水墨表達之中。 香港由於經歷了百餘年不受中國政權統治的歷程,因此香港的藝術家不敢也不會將母體文化輕易地割除,文化符號在不做任何更動而直接沿用,意味著他們必須保留這些珍貴的文化資產,來作為一種最為具體的和母體文化之間的心靈聯繫。猶如一種家園的召喚,這點和早年台灣水墨畫中緊抓著傳統筆墨不放的現象有著相同的關聯。這種和文化母體依存的心理因素,進而顯現在普遍年輕世代的水墨創作中,這是個極為有趣卻也十分嚴肅的課題。作為一種文化現象,香港新水墨畫確實是個和台灣水墨相互對照的絕佳參照,不僅僅為了藝術本身,卻也是一種存在於追本溯源、立足本土和當代情境之間相互牽扯的文化拉鋸,其間關於繼承與開展、承先而啟後的學術內容,在藝術多元化、水墨全球注目的今日,是甚值吾輩深思與探討的命題。 ...